以下,「令和4年度第二種電気工事士下期技能試験」を例にして説明します.

断りの無い場合,出典は全て(一財)電気技術者試験センターです.

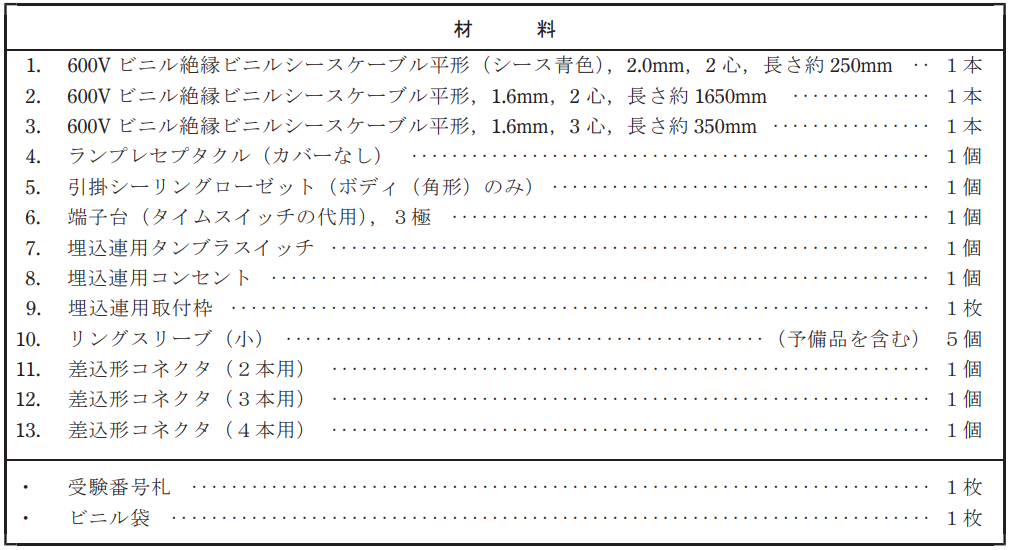

支給材料

支給材料の一覧が見える状態で問題用紙が配られます.イメージしながら待つことになります.

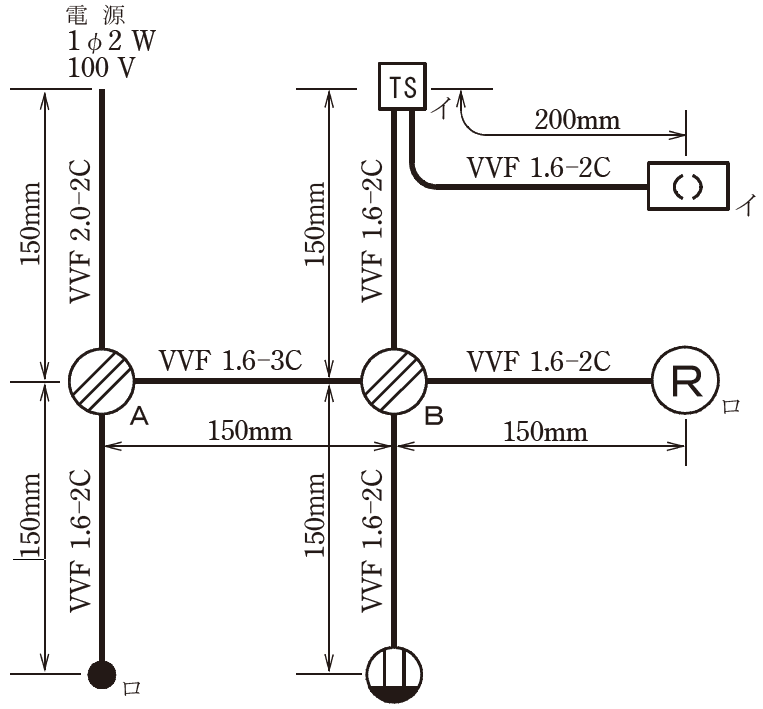

配線図

監督員の開始の合図が有って問題用紙を開くと,左側のページに配線図や端子台説明図が印刷されています.

既に候補問題で「記載の無い電線の種類は,VVF1.6とする。」と書かれていますので,新たに「配置寸法」とボックス間渡り線が3心だということが書き加えられているだけです.

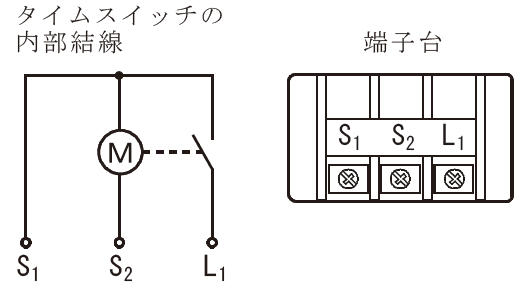

タイムスイッチ代用の端子台の説明図

課題の注意点

候補問題No. 03が要求している課題は,器具の配置など全候補問題に共通の項目以外に,

- 埋込連用取付枠への器具の取付け(1個の場合)

- 上段,下段を空けて中段にコンセントがセットされているか?

- タイムスイッチの内部結線を理解し,代用端子台に正しく接続できているか

- 非接地側,接地側,負荷側の区別がされているか?

が問われています.

施工条件

右側のページに施工条件が書かれていますので,左ページの配線図等を見ながら一つずつ確認します.

2.電線の色別(絶縁被覆の色)は,次によること。

①電源からの接地側電線には,すべて白色を使用する。

②電源から点滅器,コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線には,すべて黒色を使用

する。

③次の器具の端子には,白色の電線を結線する。

・コンセントの接地側極端子(Wと表示)

・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子

・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)

・タイムスイッチ(端子台)の記号 S2 の端子

電線の(絶縁被覆の)色はこの条件が全てですので,ここに書かれていない「負荷側」などの色別指定は有りません.

黒色の線は「点滅器」つまりスイッチとコンセント,タイムスイッチの非接地側が指定色となります.

白色の線は「電源」に戻ってくる線,つまり接地側だけが指定色となります.

特に,タイムスイッチ代用端子台に貼られている記号S2の端子(端子台の中央の端子)が接地側だということがこの課題のポイントになります.

心線の接続時に再度確認しますので,アンダーラインなどを引いて強調しておきます.

3.VVF 用ジョイントボックス部分を経由する電線は,その部分ですべて接続箇所を設け,接続 方法は,次によること。 ①A部分は,リングスリーブによる接続とする。 ②B部分は,差込形コネクタによる接続とする。

この部分を読みながら,配線図のAの辺りに「リング」,Bの辺りに「差込」と書き込んでおきましょう.出来れば赤字がいいと思います.

5.埋込連用取付枠は,コンセント部分に使用すること。

埋込連用取付枠の事が書かれているので,器具を減らす意味でもコンセントを取付枠に取り付けてしまいましょう.取付枠を含めこれで器具が2個から1個に減って,机上がスッキリします.

取り付ける器具はコンセントのみですので,中央に取り付けます.埋込連用取付枠への器具取付けを参考にして下さい.

施工開始

取付枠への器具取付

施工条件の最初に記載があるので,この部分を先に片付けてしまいます.

取付方の説明を参考に取り付けてください.

施工条件を確認した時点で取り付けてしまいましょう.上段と下段を空けて中央にコンセントを取り付ける点を注意します.

施工省略部

この課題では施工省略部は有りませんが電源部が施工省略されていますので,電線を最初に扱う作業として取りかかります.

約250mm長さで支給されている【青シース】のVVF 2.0-2Cを,シースから絶縁被覆ごと抜け落ちないように,片方の電線を10mm程度ペンチで掴んで90度前後まで曲げておきます.

配置寸法の150mmに加え,(ジョイント)ボックス部の100mmが必要ですので,切断長さは250mmとなります.

しかし,この電線は使い切りですのでそのまま加工することになります.

電線の折り曲げていない側の端部から100mmのところにマジックで印を入れるか親指の爪を当て,それを目当てにシース剥ぎを行います.

電源部はジョイントボックスAでの接続なのでリングスリーブ.よって,このあと20mmの絶縁被覆剥ぎを行います.

最初に折り曲げた部分は元に戻さなくても大丈夫ですが,一層のこと折り曲げた根元から切断してしまってください.長さは十分に足りていますので大丈夫です.技能試験に係る「欠陥の判断基準」に記されている通り「配線図に示された寸法の 50%以下のもの」で無ければ欠陥となりませんので.

最後に,シースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げ,器具を並べた位置とは逆の場所に並べておきます.

決して,180度・・・つまり折り畳んだりしないようにしましょう.心線にストレスが掛かります.

ボックス間渡り線

この課題では,ボックス間渡り線を使用します.

ここでも,1本しかない使い切りの VVF 1.6-3C 350mmを選んで施工するのですが,器具間の配置寸法:150mmに各ボックス分の100mm,つまり200mmを加えた350mmと一致しますので,真っ直ぐに延ばした上でこのまま使います.

両端からそれぞれ100mmの位置にマジック等でマークし,その位置からシース剥ぎを行いますが,比較的短い電線ですので,2回目のシース剥ぎでは,既に剥いで露出している絶縁被覆がずれないように掴んでいる手の薬指や小指でしっかり電線を握るなどして意識しながら剥いでください.

ジョイントボックスAの側にリングスリーブ,Bの側に差込形コネクタを使用することが事前に判っているので,ここでの絶縁被覆剥ぎは片方を20mm,他方を最初から13~14mmで行います.

最後に,シースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げ,器具を並べた位置とは逆の場所に並べておきます.

このボックス間渡り線の色別ですが,【白】は特別で「接地線」と指定されていますので注意が必要です.

折り曲げる際に,白線だけ角度を変えておくといいと思います.(うっかりミス防止対策)

スイッチ【ロ】

1650mm長さのVVF 1.6-2Cから400mm程度を真っ直ぐに延ばして,先ず練習し慣れている片切スイッチ(スイッチ【ロ】)から器具接続を始めます.

片切スイッチは埋込連用取付枠に取り付けないでそのまま使いますので,最初にシースを50mm程度剥ぎます.剥ぐ長さは50~100mm程度とかなりアバウトで構いません.

次いで,絶縁被覆を10mm剥いで片切スイッチの黒線がある側,つまり裏返すと左側の差込口に黒線を差し込みます.渡り線も不要ですので,上・下段どちらでも構いません.

他方に白線を差し込みますが,こちらも上・下段どちらでも構いません.整える意味で黒線を差し込んだ側に差し込むことを勧めます.

スイッチの上に人差し指を置いて90度折り曲げますが,少しアールを付ける感じでゆったりと曲げてください.この時,心線の差し込み角度が90度を維持した状態を保つことを心がけて下さい.

この場合の器具中心は片切スイッチの中心と考えますので,その位置から配置寸法の150mmを測って仮の印を入れ,更にボックス分の100mmを測って切断します.

仮の印部からシース剥ぎ,続けて絶縁被覆をジョイントボックスA側のリングスリーブ用に20mm剥ぎます.

最後に,シースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げ,器具を並べた位置とは逆の場所に並べておきます.

コンセント

少なくとも1300mmは残っているVVH 1.6-2Cのうち400mm程度を真っ直ぐに延ばします.

コンセントは埋込連用取付枠の中央に取り付けましたから,シースは80mm程度剥ぎます.他に緩衝する器具はありませんので,剥ぐ長さは50~100mm程度とかなりアバウトで構いません.

絶縁被覆を10mm剥いで,非接地側の黒線,接地側の白線の差込口を間違わないようにしてしっかりと差し込んで,人差し指を置いて90度折り曲げますが,少しアールを付ける感じでゆったりと曲げてください.この時,心線の差し込み角度が90度を維持した状態を保つことを心がけて下さい.

この場合の器具中心は埋込連用取付枠の中心と考えますので,その位置から配置寸法の150mmを測って仮の印を入れ,更にボックス分の100mmを測って切断します.

仮の印部からシース剥ぎ,続けて絶縁被覆をジョイントボックスB側の差込形コネクタ用に13~14mm剥ぎます.

最後に,シースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げ,器具を並べた位置とは逆の場所に並べておきます.

タイムススイッチと引掛シーリング

ランプレセプタクルは最後に残った電線で作業を行う方がやりやすいので,先にタイムスイッチまわりを済ませてしまいます.

問題にある「図2.タイムスイッチ代用の端子台の説明図」の【タイムスイッチの内部結線】を見ると,

- 端子:S2 接地側の白線をつなぐように施工条件に記載

- 端子:L1 タイマー(M)がタイムアップして負荷:イに通電する端子

- 端子:S1 タイマー(M)の非接地側端子

と言う事が判ります.

端子:S2は負荷:イの接地側端子を兼ねていますので,この端子には白線が2本接続されます.

ここまでを読み取って,端子台への接続から行います.

端子:S1,S2への接続

約1000mm程度残っている VVF 1.6-2C の電線のうち,400mm程度を真っ直ぐに延ばします.

端子まわりの接続では,作業をし易いように約50mm程度のシースを剥ぎ,絶縁被覆を10~12mm程度剥ぎます.

代用端子台への心線接続を参考にしながらねじの左側に接続を行うのですが,端子:S2にはこの後,引掛シーリングから電線をつなぎますので,少し緩めにねじを締めておきます.

この場合の器具中心は端子台の中心と考えますので,その位置から配置寸法の150mmを測って仮の印を入れ,更にボックス分の100mmを測って切断します.

仮の印部からシース剥ぎ,続けて絶縁被覆をジョイントボックスB側の差込形コネクタ用に13~14mm剥ぎます.

ここでは未だ作業のし易さから,シースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げる作業は行わないでおきます.

引掛シーリング

約750mm程度残っている VVF 1.6-2C の電線のうち,400mm程度を真っ直ぐに延ばします.

端子台は後にして,先に引掛シーリングへの接続を行いましょう.

引掛シーリングへの心線挿入を参考に,接地側の白を間違えないようにして心線を確実に差し込みます.

差し込んだ電線を引掛シーリング(ローゼット)の角に指を当てて90度折り曲げ,器具中心を基点に配置寸法の250mmを測って切断します.ボックス分の寸法は不要です.

この時,引掛シーリングを右側に見て黒線が上になる側に曲げるようにして下さい.

先端を端子台に接続するために,シースを平坦な状態にしたまま黒線を内側にして電線を90度に曲げるのですが,内外径差によりシース内で黒線の絶縁被覆が外に飛び出します.

ですから,この後のシース剥ぎは飛び出した黒線を切断した上で,約50mm程度のシースを剥ぎ,絶縁被覆を10~12mm程度剥ぎます.

代用端子台への心線接続を参考にしながらねじの左側に接続を行うのですが,既に端子:S2の左側には先程の白線が接続されていますので,ここは例外として同じ端子:S2の右側に引掛シーリングからの白線を接続します.

再度ねじを緩めますので,最初の白線が抜けてしまうかも知れませんが,端子ねじを挟むようにして両側の白線をしっかり奥まで差し込んでからねじを締めます.

最後に,端子:S1,S2から伸びた電線のシースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げ,器具を並べた位置とは逆の場所に並べておきます.

ランプレセプタクル

ここまで来ると,最後の電線VVF 1.6-2Cは,少なくとも約400mm残っていると思います.

輪作り,ランプレセプタクルへの心線挿入を参考に,先ずシースを約45mm剥いで,絶縁被覆を約20mm剥ぎます.

絶縁被覆の白色が左,黒色が右の向きで輪作りをし,ランプレセプタクルも接地側(受金)を左,非接地側(中央電極)を右にして持ち,電線端を手前の開口部から差し込んでねじ締めを行います.

元は1650mm程度の長さがあった電線は,約400mmにまで短くなっていますので,輪作りをしてから電線端をランプレセプタクルの開口部から差し込み易くなっています.

差し込んだ電線をランプレセプタクルの角に指を当てて90度折り曲げ,器具中心を基点に配置寸法の150mmで仮の印を入れ,更にボック分の100mmを測って切断します.

電線の一方が器具に接続されていますので,電線が短くても絶縁被覆が動くことはありませんので,この状態で絶縁被覆を仮の印を入れておいた100mmの位置で剥ぎます.

ランプレセプタクルは,ジョイントボックスBでの接続なので差込形コネクタ接続となり,約13~14mmの絶縁被覆剥ぎを行います.

最後に,シースと絶縁被覆の境界で90度に折り曲げ,器具を並べた位置とは逆の場所に並べておきます.

配線部品の整列

全ての器具との配線が終わりましたので,ジョイントボックスA,Bを意識して各配線部品を正しい位置に並べます.

ボックス間渡り線は,絶縁被覆を20mm剥いだ側が左(ジョイントボックスA側)になります.

この時には,厚紙上には切断カスなどは残っていない状態にしておきましょう.

心線同士の接続

最後の仕上げになります.

接続箇所の結束

接続箇所は最小で行うのが原則ですから,電気的に共通する電線は全て一つに束ねます.

絶縁被覆で束ねることになりますが,100mm長さの結束バンドがオススメです.針金入りモールなどでも構いません.

ダブルクリップや合格クリップでも構わないとは思いますが,邪魔な上にしっかりと固定できないのでオススメはしません.

差込形コネクタでの接続は「1本ずつ」確認しながら差し込んでいきますので,結束する工程は不要です.

電源線の結束

電源線は「黒」,「白」をどれにつなぐかだけですので,最初に片付けてしまいます.

VVF 2.0-2C(青シース)の電源線をジョインロボックスBからの渡り線とジョイントボックスAで接続します.

非接地線は全て黒色で,接地線は全て白色で接続するように施工条件で指示されていますので,電源の黒線とスイッチ【ロ】の非接地線側の黒線,ボックス間渡り線の黒線を結束します.心線の構成は2.0mmが1本と1.6mmが2本になります.

続いて,電源の白線とボックス間渡り線の白線を結束します.心線の構成は2.0mmが1本と1.6mmが1本になります.

ジョイントボックスA側での結束は以上で,ジョイントボックスB側は差込形コネクタですので,結束せずにそのまま心線を差し込んでしまいます.

ボックス間渡り線の黒線が電源の黒線(非接地側)ですので,コンセントの黒線とタイムスイッチ代用端子台の端子:S1の黒線を,3本用差込形コネクタ(青)に差し込みます.

続いて,ボックス間渡り線の白線が電源の白線(接地側)ですので,コンセントの白線とタイムスイッチ代用端子台の端子:S2の白線,ランプレセプタクルの白線を4本用差込形コネクタ(黄)に差し込みます.

負荷側の結束

ジョイントボックスAでは,スイッチ【ロ】の負荷【ロ】に向かう白線と,ボックス間渡り線の赤線とを結束します.心線の構成は1.6mmが2本になります.

なお,刻印もこの時点で【○】と判っているため,いきなりリングスリーブで接続してもいいと思います.その場合は一々,結束バンドで縛ることはしません.

以上,ジョイントボックスA側の結束は3箇所となります.

ジョイントボックスBでは負荷側の接続のみで,ボックス間渡り線の赤線とランプレセプタクルの黒線を,2本用差込形コネクタ(赤)に差し込みます.

以上,ジョイントボックスB側の差込形コネクタでの接続は3箇所で完了です.

リングスリーブでの接続

ジョイントボックスA側で結束しておいた電線を順次リングスリーブで接続します.

ここで皆さんは,リングスリーブの選択に悩まれるかも知れませんが,落ち着いてください.

- 支給されたリングスリーブは小のみ

- 個数は5個.しかし結束は3箇所なので2個は予備

- 電源線は2.0mm径なので,刻印は【○】ではなく【小】

- 負荷線の接続箇所は1.6mm径で2本のみ.よって刻印は【○】

と,自動的に決まってしまうのです.一覧表はここでは不要です.

最後に,結束バンドなどの「支給品以外」の治具等は取り外してください.

確認,修正

もう一度,施工条件と照らし合わしたり,リングスリーブの刻印,心線の長さなどを確認します.

特にこの課題では代用端子台を使用しますので,ねじの増し締めを必ず行う様にして下さい.特に2本の心線が差し込まれている端子:S2は緩みやすいので特に注意してください.

万が一,結線ミスを見つけた場合は,落ち着いてやり直してください.絶縁被覆の長さなどには結構余裕があるものです.

また,複線図を描くという無駄を省いていますので,時間的にも余裕があるはずです.

掃除,整形

監督員(審査員)の印象にも影響しますので,完成品以外は全て「厚紙」より外に片付けてしまいます.

納得がいくまで形を整えれば終了です.

エフの取付け

完成品のケーブルなどにエフ(絵符)をつながっている細い針金で結びつけます.

退席する際には,持ち込んだ工具や治具,筆記具などを置き忘れないようにしましょう.

お疲れ様でした.

コメント